新一代的AI机器人完全碾压传统机器人

- 2025-08-24 19:24:58

- 614

AI机器人的进化,正在悄然重塑整个智能产业的底层逻辑。从感知到决策,从执行到协同,新一代AI机器人不仅在技术维度上全面超越传统机器人,更在应用场景中展现出前所未有的灵活性与智能性。本文将带你深入解析这场“碾压式”升级背后的关键变量与产业转向。

这些年,不少政务大厅都陆续“上新”了一些机器人。但你要是真去体验一下,会发现很多所谓“机器人”,本质上就是一个“带轮子的触摸屏”,滑着过来,让你“点击屏幕”选择业务。

作为群众,你会怎么想?

是我来办事,不是来逛展的;

我都不知道该办什么,你让我点什么?

你让我跟一块屏幕“讲人话”,我为啥不直接搜百度?

我必须说句实话:

没有“人感”的机器人,在政务场景里就是个摆设。

群众需要的是“像人在服务”,而不是“像设备在播报”。尤其是在办事压力大、流程复杂的场景里,人需要的是被理解、被引导、被回应。

01类人机器人,其实已经“基本可以”了

你可能会觉得,那些“能像人一样对话、走路、理解你想法”的机器人,还是未来的幻想。

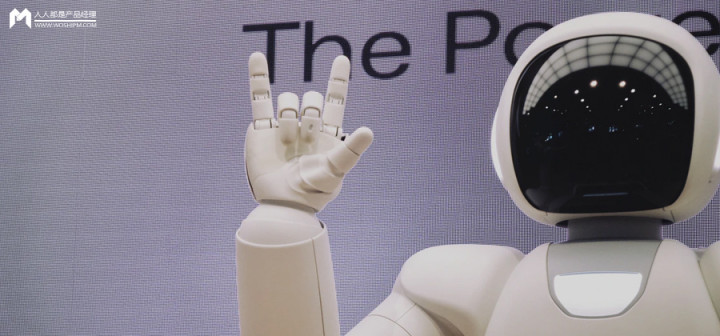

但其实,类人机器人已经不是“黑科技”了,而是“现阶段就可以部署的产品”。在刚结束的2025世界机器人大会上,你能看到:

能自主走路、开门、避障、上下楼的移动能力

能理解自然语言、模糊表达、语气变化的语言理解能力

能感知面前来的是老人、孕妇,自动切换沟通策略的适应能力

能通过摄像头+大模型判断你要办什么、是否带齐材料、是否异常的服务判断能力

也就是说,它已经可以像一个“新来的政务同事”一样工作了。

真正的问题,不在“它做不做得到”,而在“我们想不想让它真的干活”。

02现在的问题:我们还在用“自助机的逻辑”思考“类人机器人”

很多政务服务场景里,把机器人当成了:

自助设备的延伸(加个轮子、加个语音播报)

展示科技感的项目(有个“AI机器人”形象)

营销亮点(媒体拍照打卡)

但没有人真正去设计:

它要解决哪个场景的压力?

它要代替谁的哪部分工作?

它需要和谁配合?在哪个节点接力?

它做错了怎么办?做得好怎么优化?

我想说的是:我们不是缺机器人,而是缺“怎么让机器人干活”的产品思维。

03如果它像人一样说、动、想,那就该让它“像人一样工作”

在我的设想里,类人机器人在政务大厅能干这几件正事:

第一,主动接待和引导

群众进门,机器人能识别出对方类型(老人?年轻人?拿着材料?空手而来?)

主动迎上去:“您好,是来办理社保相关的吗?我可以先帮您看下材料”。

结合大模型语义理解,能判断你是来“咨询”“排队”还是“投诉”,并引导下一步动作。

第二,陪伴式的流程引导

不是告诉你去哪个窗口,而是一路“跟你走”,提醒你接下来要准备什么。

材料不合规时,它可以提示:“您这张复印件可能不符合要求,需要原件或加盖公章”。

比窗口导办更稳定、比工作人员更不疲惫、比自助终端更能理解“人话”。

第三,主动协同与容错

它不是“懂一点就装懂到底”的“死脑筋”机器人。

它会说:“我不太确定,您方便等我确认一下吗?”

它可以通过本地知识库+接口调度+向人工请求支援三种方式闭环办事。

它可以自己“学习失败经验”,改进下一次的服务策略。

最后的话

类人机器人对政务服务的价值,不是“展示科技”,而是“释放人力”。

它不需要全能,但它可以:

让大厅一线人员少接待50%的重复咨询。

让群众第一次来就知道该去哪、该怎么准备材料。

减少窗口人员因判断失误导致的返工。

提供一个稳定、无情绪波动、可持续训练的“服务接口”。

我们把人从“重复机械”的工作中解放出来,把服务质量从“靠人情”变成“靠机制”。

这才是机器人真正的价值。

希望带给你一些启发,加油!

- 上一篇:在温哥华偶遇王一博了

- 下一篇:对战成都